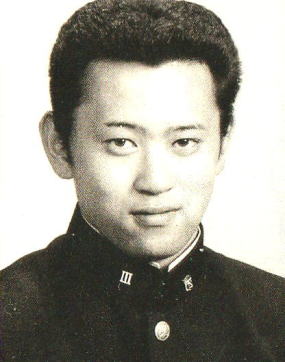

5

男北野一機18歳

卒業

![]()

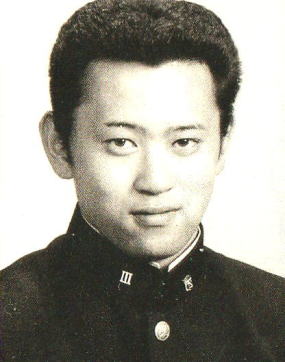

5

男北野一機18歳

卒業

| 「ねえ」 『ん?なんだ?』 「あなたの背中って大きいね。男の人の匂いがする」 『すっ、すまん。暫くクリーニングに出してなかったんだ』 「ううん、違うの。わたしの好きな優しい匂い」 たくさんの人とすれ違いながら歩く。好奇の目でマリを背負った俺の姿を見る人も少なくないが気にしなかった。 「ずっと、あなたが好きだった」 マリは俺の耳元で呟く。 『俺も同じ気持ちだった』 マリは頬を俺の背にギュッと押しつけ、黙ってしまう。なんとなくマリの熱い吐息の感触が伝わってきたような気がした。 駅構内ではダイヤの復旧のメドが立たないという旨の放送がかしましく流れている。待合室に着くと僅かな空席を見つけ、マリを座らせた。 「大丈夫、こうやって休んでいるとじきに少しは楽になってくるの」 マリは両手で、俺の右手を強く握っていた。 『なんにも心配するな。寒くはないかい?』 「大丈夫。あなたの手って、とっても暖かいよね」 きらきらと、よく澄んだ瞳を俺に向けながらマリは囁いた。 逆にマリの掌は、とても冷たかった。けど俺だけを本当に頼りにしているマリの躰を思いきり抱きしめてあげたいという衝動にかられ、なんだか涙が出そうになった。 タクシーターミナルには長蛇の列が出来ていたし、最悪の場合には救急車を呼ぼうとまで考えていたのだが、なんとかなりそうだ。しかし、電車が不通では帰るに帰れない。 「今夜はおとうさん、いえ、父の仕事が早番で帰宅していると思うの。電話をして迎えにきてもらうわ」 マリの父親にはまだ会ったことがない。なんとなく叱られそうな気がしたが、マリの話しではとても優しい人らしい。 『公衆電話までオンブするか?』 「もう大丈夫よ。肩だけ貸してもらっていい」 マリは俺の肩につかまりながら、ゆっくりと歩いた。公衆電話も行列になっていたが、前にならんでいたおばさんが、 「どうしたの、気分でも悪いの」 俺の肩につかまって、ようやく立っているマリの尋常ではない様子に気づいた。そして具合の悪い人がいるから電話を優先させてと機転を利かせ、すぐにマリの自宅に連絡がとれた。 待合室でマリの父親の迎えを暫く待つ。 「キタノくんて、詰襟の学生服がよく似合うよね。まさに硬派キタノっていう感じでね。この姿が卒業式が終わると見れなくなるなんて本当に残念だわ」 『俺は私服ってやつをあんまり持ってないんだ。家ではジャージだし。革ジャンを着て、ジーンズはくのはバイクに乗るときぐらいかな』 なんて話していると・・・ 「マリ、大丈夫なの」 とても心配そうな面持ちで、待合室に入ってきたのは母親だった。 「ええ、もうかなり落ち着いたわ」 「今朝、お薬は飲んだの」 マリは”薬”という言葉がでると下を向いてしまった。俺にあまり知られたくないのか。 「飲み忘れたわ」 「そんなことだろうと思った。車の中に用意してあるから。おとうさんも車で待ってるわ」 待合室に居合わせていた人々が、一斉に聞き耳を立てているような気がした。 「キタノさん、ごめんなさいね。この子の不注意で、あなたにまでご迷惑をおかけしてしまって」 おばさんは、ようやく俺の存在に気づいたような素振りをした。 駅の外へ出ると雪はどうにか収まってきた。 駅前のターミナル付近にランクルがハザードランプを点滅させながら停まっている。近づくとがっちりとしているが、よく引き締まった体をした中年の男性が車から出てきた。顔の日焼けも凄い。 「あなた、マリは今朝、お薬を飲み忘れたんですって」 「だって、大雪だったから急いで家を出たんだもの」 マリはバツが悪そうに呟いた。 「しょうがないなあ。おまえはしっかりしているようで、どこか抜けている。誰に似たんだか。中に薬と水は用意してあるから、早く乗りなさい」 マリの父親と目が合ったので軽く会釈をした。 「きみがキタノくんか。これはこれは男のぼくから見ても惚れ惚れとする精悍な面構えだ。まるで、ひとかどの若武者のように凛として映えている。これが美丈夫という男かい。まさに眼光に異彩ありだ。なるほどなあ~、マリがいつもきみの話ばかりするわけだよ」 『初めまして、キタノです』 「きみも家まで送らせてもらうよ。娘がお世話になっているし。さあ遠慮しないで乗って」 『はあ、恐縮です』 恐る恐る助手席に座った。雪道は意外に空いており、ランクルは順調に走っている。 「マリは、ちょっと持病を抱えているものでね。でも薬さえ飲んでいれは日常生活にはほとんど問題がない。もっとも飲み忘れるとこうなるのだが」 後部座席で薬を飲んだマリは、すっかり快復してきたようだ。 「こんなんで来春から東京で1人暮らしなどできるのかと心配になるよ」 おじさんは窓を少し開け、煙草に火をつけている。 「ところで、きみは柔道の猛者なんだって」 マリの父親は物腰の洗練された、とても気さくな人柄だった。 『いえ、猛者だなんてとんでもありません』 「謙遜しなくていいんだよ。キタノくんの凄い試合を観たってマリから聞いているよ」 にこやかな口調で話し続けている。 「大学はどこを志望しているんだい?」 「おとうさん、今会ったばかりの人に根掘り葉掘り訊くって失礼よ」 マリが口を挟んできた。 「ワハハハ・・・確かにそうだな。でも可愛い娘のお眼鏡に叶った男となるとつい興味がでちまうんだよなあ」 おじさんは豪快に笑った。 『ありがとうございました』 丁寧に家の前まで送ってもらう。 「キタノくん、こちらこそありがとう」 マリは窓を開けてにこにこしながら手を振り、やがてテールランプと共に去っていく。 暮れから正月にかけて、マリは家族で南アルプスの山荘へと出かけていった。 3学期になると受験のことで一杯の状況になり、入試を終えるまで会わない約束をした。言い出したのは俺の方だった。マリは週に一度だけでも会ってと反論したが、医学部を目指す彼女に今の俺の存在は邪魔なだけだと自戒したのだ。 2月に入り、俺は東京方面の大学を3つほど受験した。ところが滑り止めで受験した大学まで不合格となり浪人が確定する。まさに想定の範囲外だ。逆にマリは名門大学の難関の医学部に見事合格を果たした。 2月末、久しぶりに黒珈琲でマリと会い、俺の不合格を伝えると彼女の落胆振りは見るに耐えないほどだった。 「せっかく一緒に東京の大学に行けると思っていたのに」 『すまん、油断し過ぎていたようだ。あと1年、地元で通える予備校でしっかりと勉強して満を持して受験にのぞむよ』 今度ばかりは自らの不勉強が身に沁みて応えた。 数日後、高校の卒業式を迎えた。体育館に入場し、式歌、卒業証書授与、校長・来賓などの挨拶が続く。送辞の後、最後に答辞となるが、卒業生代表は学年首席のマリだ。マリは周囲を一切寄せつけないような毅然とした態度で登壇する。その後姿はすらっとした体型で姿勢が酷く美しい。髪も綺麗に後ろに束ねていた。そして凛とした声で立派に答辞を読み上げる。マリの登壇で式が一段と厳粛な雰囲気になったような感じがした。 卒業生退場のときに流れた曲は松任谷由実の「卒業写真」である。ふと隣のクラスのマリの姿を見ると肩を震わせながら泣きじゃくっていた。いつものマリに戻ったような気がして俺は少しほっとしていたのかも知れない。 教室に戻ると冷徹な中年男という認識しか持てなかった担任が、卒業証書を配り終える頃に泣き出した。 「ほとんどの諸君が進学で地元を離れる。けど、おまえら社会のどんな荒波にも負けないでくれたまえ。自愛しなさい。かけがえのない命をくれぐれも大切にしなさい」 意外な光景に全員が唖然とし、直後、級友の多くが感極まって涙していた。 そして、高校最後のホームルームが終わる。 俺は僅かな手荷物を肩にしょって教室を出た。もう、生涯、この学び舎へ戻ることもあるまい。そんなことを思いながら廊下を歩き出すと、 「キタノくん、待って」 いきなり背後から呼び止められた。 別にお互い決めていたというわけではないが、校舎内でマリと公然と言葉を交わしたことは一度もない。けど卒業式を終えた今、初めてマリに声をかけられた。 「キタノくんの学生服姿もいよいよ今日で見納めね」 『ああ、俺もなんだか寂しい気がするよ』 「髪の毛もいつの間にか伸びてるし。もしかしてパーマ?」 『まさか、天パーってやつだ。伸びてくるとこうなる。こないだの頭髪服装検査でも疑われたよ』 「大変だったわね。ところで、あ、あの、お願いがあるの」 『なんだ?』 「キタノくんの第2ボタン、わたしにください」 第2ボタン、後で知ったことなんだが、戦争中、学徒動員で戦地に出征しなければならなくなった学生が思いを寄せ合う女性に手渡したのが起源のようである。第2ボタンの場所は心臓、つまりハートに近い。このボタンを俺だと思ってくれということらしい。 『俺のでよければ喜んで』 なんの躊躇いもなく、俺のハートである第2ボタンを千切って彼女に贈った。 「ありがとう。一生大事にするわ」 一生だなんて大袈裟なことだと俺は思った。でも後年、彼女が言った”一生”という言葉の意味の持つ、あまりの重さに愕然としてしまうことになるなど、このときはまだ知るよしもない。 キタノ先輩、制服のボタンくださ~い💛 結局、制服のボタンは後輩の女子生徒たちからもねだられ全部なくなった。顔真っ赤!この隠れキタノファンの多さはもはや奇蹟だ。でも実話なのです。お花をくれた方、ありがとう。遠い時代の流れの中で、お名前すら失念してしまいました。 時は1982年、3月某日・・・ 高校生活最後の瞬間、俺は校門から初めてマリと肩を並べて歩いていた。吹く風のどこかに春の息吹を感じる穏やかな日和であった。 |